福祉心理学科

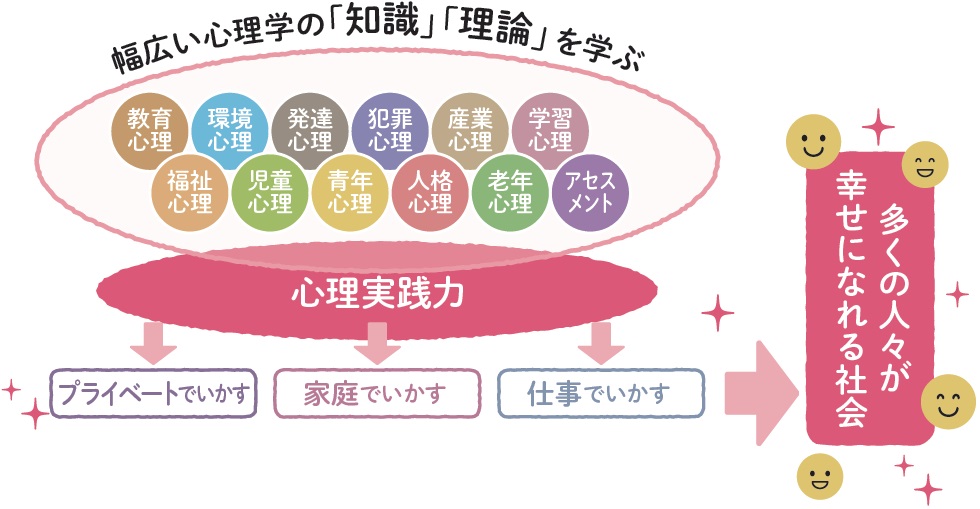

福祉心理学科では、その人の行動や心の動きに関する心理学的な知見を学び、他者の理解と心理的支援に実際に応用できる「心理実践力」を身に付けます。「心理学の学び」は、福祉、医療・看護など現場での利用者理解をはじめ、職場や家庭での人間関係にも役立ちます。臨床、発達、社会心理など幅広く心理学を学ぶことに加え、「カウンセリング」など、より実践的なスクーリングも受講できます。認定心理士などの資格も取得可能です。

福祉心理学科での学び

- 人間の認知・行動を、環境と人の相互作用から理解する

- 人間を時間の経過のなかで発達・変化する存在ととらえる

- こころの支援のための理論と技術を学ぶ

1 生きた知識に触れる

様々な現場経験をもつ教員が、教科書には載っていない、肌で感じた生の知識を語ります。

2 多角的に「人のこころ」を理解する

臨床、発達、社会、犯罪、教育、学習など、多くの科目で幅広い理論を学ぶことができます。

3 様々な人間関係で活用する力を!

職場や家庭、プライベートなど、様々な人間関係で、人々の抱える心理的問題を解決する力や幸福感を持てるように貢献する力を育てます。

取得できる資格

認定心理士

認定心理士 福祉心理士

福祉心理士- 各種任用資格(「社会福祉主事」「児童指導員」「知的障害者福祉司」「児童心理司」)

睡眠改善指導者(大学認定睡眠改善インストラクター)受験資格

睡眠改善指導者(大学認定睡眠改善インストラクター)受験資格- 防災士(詳細は通学課程のホームページにてご確認ください。※申込みは通信教育部にて受付します。)

福祉心理学科での学び

教育研究上の目的・3つのポリシー

総合福祉学部

教育研究上の目的

多角的視野から教育・研究に取り組み、知識、技術、社会的実践力を錬磨し、福祉社会の実現に資する人材の養成を目的としています。

学位の授与に関する方針(ディプロマ・ポリシー)

社会、地域、人びとに貢献しようとする強い信念に基づき、生活上の問題を発見し解決する力、福祉のこころに則り行動する倫理観、円滑なコミュニケーションのもとリーダーシップを発揮し協働する力など各学科の学位における諸能力を身につけ、卒業に必要な所定の単位数やGPAなどの要件を満たした者に学位を授与します。

教育課程の編成および実施の方針(カリキュラム・ポリシー)

本学部では、「Well-being」実現のため、人間・環境、社会の相互作用においてもたらされる不断なダイナミズムを研究します。具体的には、幼年期から老年期にわたるライフステージにおいて生じる生活課題や地域の多様な課題を、福祉学、心理学などの視点から主体的に学び、思考能力や実践能力など各学科の学位における諸能力が身につく教育課程を編成しています。

入学者受入れの方針(アドミッション・ポリシー)

各学科の教育内容を学修するのに十分な基礎学力や論理的思考力を備え、「広く人々の幸せや福祉の向上に貢献したい」「学んだことを実践に積極的にいかしたい」「多様な文化を理解し共存していきたい」などの意欲を有する方の入学を期待します。また、通信教育部では、生涯教育機関として幅広い年齢層の方々の入学を希望します。

福祉心理学科

教育研究上の目的

当学科では、多様な価値観を持つ他者と協働しながら、心理学を核とした幅広い専門知識や技能、実証的分析力を人々や社会のWell-beingの実現のためにいかすことのできる力、すなわち「心理実践力」を備えた人材を養成します。そのため、入学者の受け入れ、教育課程の編成・実施、および学位授与について、以下のように方針を定めています。

学位の授与に関する方針(ディプロマ・ポリシー)

大学のディプロマ・ポリシーに定められた本学卒業生として相応しい品格と素養を備え、かつ当該学位プログラムにおける授業科目の単位取得等により、以下に掲げる能力が身についたと認められる者に学位(福祉心理学)を授与する。

- 人間理解力(心理学と近接領域の専門知識に基づいて人のこころと行動を理解するとともに、その普遍性と個別性を踏まえて、自他を尊重した対人的な関わりをする力)

- 実証的分析力(実証的な姿勢と方法を用いて、人のこころと行動に関わる諸問題にアプローチし、潜在的な問題の抽出や機序の解明、エビデンスに基づいた成果の発信を効果的に行う力)

- 主体的協働力(人や社会と関わる様々な問題を自分事として捉え、その問題解決に向けて、多様な価値観を持つ他者を尊重しながら、協働して取り組む力)

教育課程の編成および実施の方針(カリキュラム・ポリシー)

- 学位取得のための教育課程(学位プログラム)について

- (1)学位授与の要件となる3つの能力は、それぞれ当該カリキュラム・マップに示された以下の科目の履修によって身につける。

- ① 人間理解力:人間理解力を培う科目

- ② 実証的分析力:実証的分析力を培う科目

- ③ 主体的協働力:主体的協働力を培う科目

- (2)当該学位の取得を希望する者は、配置された授業科目を、原則として履修系統図に示す年次進行に沿って履修する。

- (3)身につく能力は同様であっても、卒後進路によって履修すべき科目に差異がある場合は、それぞれの進路別に定められた履修モデルに沿って履修する。

- (1)学位授与の要件となる3つの能力は、それぞれ当該カリキュラム・マップに示された以下の科目の履修によって身につける。

- 各種資格取得のための教育課程(資格プログラム)について

- (1)各種の資格取得の要件となる能力は、それぞれ該当するカリキュラム・マップ等に示された科目(実習等を含む)を所定の年次進行に沿って履修することによって身につける。

- (2)資格の種別は同じであっても卒後進路によって履修すべき科目に差異がある場合は、それぞれの進路別に定められた履修モデル等に沿って履修する。

- (3)各資格プログラムに含まれる授業科目で取得した単位は、当該学生の年間の取得単位数に含まれる。

入学者受け入れの方針(アドミッション・ポリシー)

入学考査の結果、以下の要件を満たしていると判断された方を受け入れます。

- 知識・技能

高等学校までの履修内容を文系・理系にかかわらず幅広く総合的に身につけている。 - 思考力・判断力・表現力

人のこころや行動、人間関係およびそれを取り巻く社会の諸問題に対して、客観的な資料の検討に基づいて思考・判断した結果を他者に伝える基本的なスキルを身につけている。 - 主体性を持ち、多様な人々と協働しつつ学習する態度

多様性を認め、対話を通して価値観の違いを乗り越え、互いを尊重し、ともに力を合わせて課題に取り組む態度を身につけている。

卒業後の進路・将来像

教育・福祉・保健医療・司法・企業(IT・情報、マーケティング・広告、人材育成など)・自治体・独立行政法人などの各分野で心理学の専門知識や技能をいかして活躍することや大学院に進学して心理専門職(臨床心理士など)を目指す。

評価方法

原則として、入学者の選抜は「志望理由書」そのほかの必要書類とともに書類選考により「1.知識・技能」「2.思考力・判断力・表現力」「3.主体性を持ち、多様な人々と協働しつつ学習する態度」を多面的・総合的に評価します。