募集要項 -2018-

Ⅳ 各種資格などの取得方法

精神保健福祉士国家試験受験資格 取得希望の方へ

2 精神保健福祉士国家試験受験資格取得に関する指定科目

《凡例》

- ☆印:社会福祉士国家試験受験資格取得のための指定科目と共通の科目。

- *印:精神保健福祉士法第7条第2号の規定に基づく精神障害者の保健及び福祉に関する基礎科目を示します。 「医学一般」「福祉心理学」「福祉社会学」3科目中いずれか1科目の選択が可能。

- ▲印:2009年度以降に大学に(編)入学して、単位修得した場合、個別に認定される可能性があります。

- (注1)本学通信教育部の「精神保健福祉論Ⅰ」および「精神保健福祉論Ⅱ」を2012年度以降に単位修得している場合のみ、 「精神保健福祉の理論」および「精神保健福祉のサービス」を個別に認定します。

- (注2) 本学の「精神保健福祉論Ⅲ」を2009年度以降に単位修得している場合のみ、「精神保健福祉の制度」を個別に認定します。

福祉系の四年制大学を卒業した方で、在学中に精神保健福祉士国家試験受験資格取得のための指定科目を単位修得している場合

→3年次編入で一括認定される62単位以外に、上表の科目を個別に認定できる可能性があります。詳しくは「社会福祉士・精神保健福祉士指定科目 既修得単位の個別認定」をご覧ください。

指定科目の構成 ---

指定科目は、社会福祉士との「共通科目」、精神保健福祉士の「専門科目」、「演習・実習指導・実習」の3つの科目群より構成されています。各科目群の内容は、他の科目群と密接に関連しており、その関連性を意識しながら学習

を進めていくことで、より理解を深めることができます。

また、指定科目のうち、専門科目の構成については、社会福祉士との共通する科目の枠組みに準拠しつつ、精神保

健福祉士に特化する知識と技術(=「医療と協働・連携する相談援助の理念と方法に関する知識と技術」)を加える

ことにより、精神保健福祉士に必要とされる科目として明確化されています。

本学の専門科目の特色 ---

- ●精神保健福祉士養成に長年携わっている、現役ソーシャルワーカーとして経験豊富な教員が科目を担当します

- ●専門科目10科目全てにおいて履修方法「RorSR」を採用しており、スクーリングの機会を設けることで、在宅での学習が行き詰まることのないよう、補うことができる仕組みにしています。

- ●「精神医学」スクーリングでは、本学附属精神科病院「せんだんホスピタル」に所属する精神科医が講義を担当し、精神疾患についてより詳しく解説します。

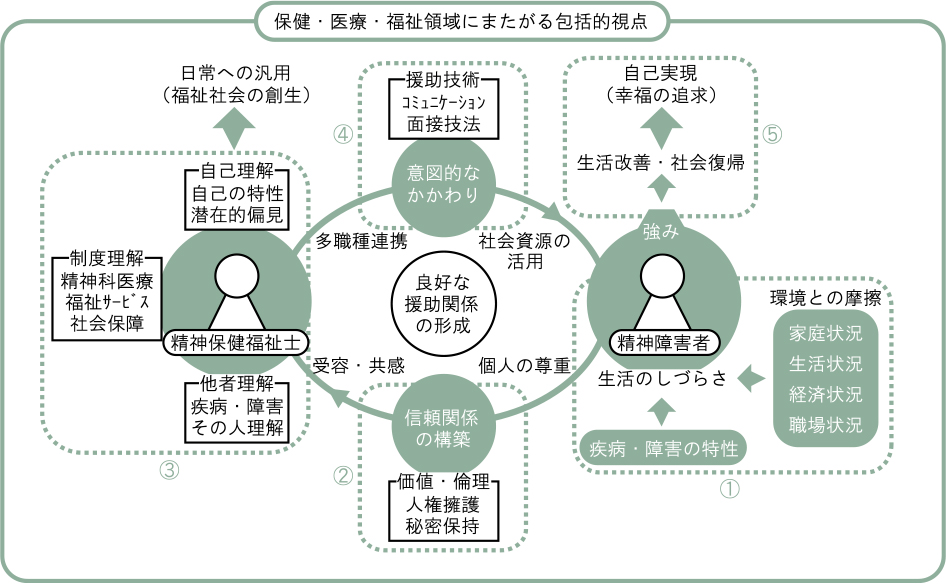

精神保健福祉士の学び~ ~人と環境と、その接点に働きかける調整者(コーディネーター)~ ---

- ①対象者を精神疾患などの「弱さ」だけに着目するのではなく、「生活者」としてとらえる。

- ②専門職としての価値と倫理に基づき、受容・共感の姿勢で対象者との信頼関係の構築を図る。

- ③他者、制度、自己理解などに努めながら、対象者の状況把握と考えられる生活課題の収集を図る。

- ④意図的な「かかわり」の中で、多職種と連携しながら、支援に活用できる社会資源(支援者自身も社会資源の一つ)や支援方法を導き出し、対象者の主体的な生活課題改善の取り組みを支援する。

- ⑤対象者の「強み」に着目し、地域の中で安心して暮らすことができるよう、自己実現を促す。

↓

演習・実習指導・実習 ~効果的な演習・実習指導・実習受講のために~ ---

ステップ1 事前学習(知識の蓄積)

【精神保健福祉士の基盤にある知識、技術、価値にかかわる理論や概念を学ぶ】

効果的な演習や実習を受講するためには、知識を蓄える必要があります。また、本学の学びの特徴である「レポート学習」は、必要な情報を収集・整理し、相手に根拠のある説明をする力(論理的思考力)を身に付け、コミュニケーション能力を必要とする演習や実習にも活かされます。

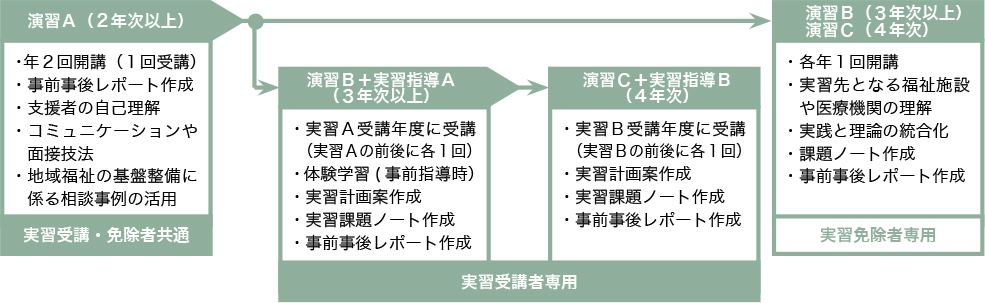

ステップ2 演習・実習指導スクーリング(知識の活用[練習編])

![ステップ2 演習・実習指導スクーリング(知識の活用[練習編])](img/4-102-2.jpg)

【演習:精神保健福祉士の専門的価値を基盤にした「かかわり」を具体的に学ぶ】

【実習指導:理論や概念を実践に適用する意義を、一連の作業(具体的事例)を通じて学んでいく】

スクーリング受講必須の実演・実習指導は、20人以下で開講します。

受講するためには、一定の知識を修得していることが求められ、設定された「受講条件」を期限までに達成する必要があります(受講条件「演習」・「実習指導」・「実習」科目 受講条件」参照)。

《演習・実習指導スクーリング受講の流れ》

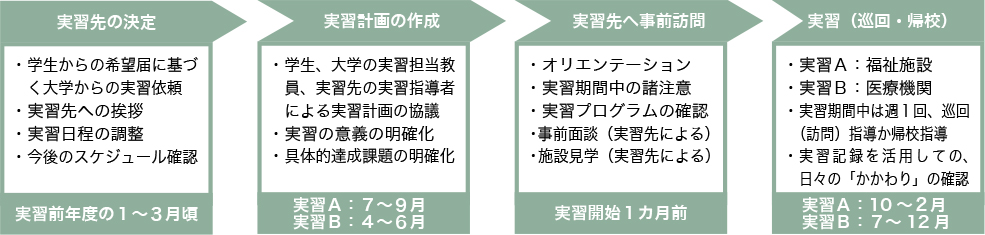

ステップ3 実習(知識の活用[実践編])

![ステップ3実習(知識の活用[実践編])](img/4-102-4.jpg)

【実践場面での「かかわり」を通して、知識、技術、価値を実践的に理解する】

法令の定めにより、福祉施設(3年次以上・15日間以上かつ120時間以上)、医療期間(4年次・12日間以上かつ90時間以上)の異なる2つの種別の機関において、実習先の実習指導者から指導を受けます。

実習期間中は週1回の間隔で、大学の実習担当教員から巡回指導(実習日に実習先に訪問)か帰校指導(実習日以外の週末などに、指定された会場での指導)のいずれかを受講します。

(大学が調整し、学生に通知します)。

《実習受講の流れ》

※帰校指導の会場については、可能な限りお住まいの地域で行う事を前提としていますが、調整の結果次第ではこの限りではないことを、予めご了承ください。

《「演習」・「実習指導」・「実習」科目 受講条件》

【条件1】「精神保健福祉援助演習A」スクーリング受講条件

(受講条件達成期日: 5月末または11月末)

- ①「精神保健福祉援助技術総論I 」のすべてのレポート提出。

- ②「精保演習A」1単位めレポートの提出。

【条件2】「精神保健福祉援助演習B-1+実習指導A-1」(精保実習A事前指導)スクーリング受講条件

(受講条件達成期日:6月末)

- ①「精神保健福祉の理論」のすべてのレポート提出。

- ②「精保演習B」1単位めレポートの提出。

(受講条件達成期日:10月末)

- ①「精神保健福祉援助技術総論Ⅰ」「精神保健福祉の理論」「精保演習A」の3科目の単位修得。

- ②「精神保健福祉援助技術総論Ⅱ」「精神保健福祉援助技術各論」「精神保健福祉のサービス」の3科目すべてのレポート 提出。

(受講条件達成期日:3月末)

- ①「精神保健福祉援助技術総論Ⅱ」「精神保健福祉援助技術各論」「精神保健福祉のサービス」の3科目の単位修得。

- ②「福祉心理学※」「社会福祉原論(職業指導を含む)」「福祉法学」「精神医学」「精神保健学」「精神保健福祉の制度」「精神障害者の生活支援システム」の7科目中4科目すべてのレポート提出。

※「福祉社会学」または「医学一般」でも可。 - ③「精神保健福祉援助演習B-2+実習指導A-2」(精保実習A事後指導)スクーリングの合格(=「精保実習B選考試験」の合格)。

- ④ 卒業要件単位数80単位を修得していること(入学時の一括認定単位を含む)。

(受講条件達成期日:4月末)

- ① 精保演習C」1単位めレポートの提出。

(受講条件達成期日:5月末)

- ①「精保演習B」「精保実習指導A」「精保実習A」の3科目の単位修得。

- ②「公的扶助論」「地域福祉論」「精神科リハビリテーション学」の3科目すべてのレポート提出。

【条件7】「精神保健福祉援助演習B (実習免除者用)」スクーリング受講条件

(受講条件達成期日: 11月末)※年1回のみの開講

- ①「精保演習A」を受講済み、または受講見込(当年度12月の受講)であること。

- ② 「精神保健福祉の理論」「精神保健福祉援助技術総論Ⅱ」「精神保健福祉援助技術各論」「精神保健福祉のサービス」の4科目すべてのレポート提出(入学1年めの方は4科目中2科目すべてのレポート提出でも可)。

- ③「精保演習B」1単位めレポートの提出。

(受講条件達成期日:4月末)※年1回のみの開講

- ①「精神保健福祉援助技術総論Ⅰ」「精神保健福祉の理論」「精保演習A」「精保演習B」の4科目の単位修得。

- ②「精神保健福祉援助技術総論Ⅱ」「精神保健福祉援助技術各論」「精神保健福祉のサービス」「精神保健学」「精神保健福祉の制度」「精神障害者の生活支援システム」の6科目のうち3科目の単位修得。残り3教科すべてのレポート提出。

- ③「福祉心理学※」 「社会福祉原論(職業指導を含む)」 「福祉法学」 「精神医学」の4科目すべてのレポート提出。

※「福祉社会学」または「医学一般」でも可。 - ④「精保演習C」1単位めレポートの提出。

- ⑤ 卒業要件単位数80単位を修得していること(入学時の一括認定単位を含む)。