2025/08/28 社会福祉学科 広報部PR課

第67回秋田県美術展覧会(彫刻部門)入選 伊藤 悠生さん(社会福祉学科)学生インタビュー

(※内容は2025年7月に取材したものです。)

東北福祉大学・伊藤悠生さん(社会福祉学科1年)インタビュー

Q.第67回秋田県美術展覧会『入選』おめでとうございます。

A.ありがとうございます。入選は非常に嬉しいですが、もう少し上の賞を取りたかったのが本音です。今回のカテゴリーは「彫刻」部門でしたが、私の作品は「造形」にあたるので仕方がないと思っています。

Q.作品のタイトル「センス・オブ・ワンダー」には、どんな想いが込められていますか。

A.作品タイトルには、アメリカの作家であるレイチェル・カーソンの著書「センス・オブ・ワンダー」の題名を参考にしました。

「センス・オブ・ワンダー」は自然など、自分が目にしたものや触れたものに神秘や不思議を感じ、驚いたり感動したりする歓声、SF作品を読んだあとのような不思議な感覚のことと言われています。

私が今回の自分の作品タイトルを「センス・オブ・ワンダー」に決めた理由は、自分の作る立体作品に自然の要素を取り入れることで、私の作品を見た人がセンス・オブ・ワンダーを感じて、大人になるにつれてやってくる倦怠や幻滅を癒してほしいと強く思ったからです。

Q.作品を制作される際は、「テーマや作品に込める想い」を考えることと、実際の制作作業のどちらを先に行われますか?

A.今回、出品した作品は「センス・オブ・ワンダー」という著書に興味を持ち明確なテーマの元に制作しましたが、普段はテーマや思いを考えずに先に制作することから始めています。

私にとって制作することは、小さい子どもが砂遊びをしたり粘土で遊んでいる感覚に似ていると思います。評価されることを意識せず、手で形を変える感覚を楽しみ、自分の思う理想の造形を思い浮かべながら制作しています。

あえてテーマを決めずに制作することで今よりも頭の中が混沌としていた子どもの自分から想像力を分けてもらえるように思います。

Q.どんな素材や技法を使って制作しましたか。

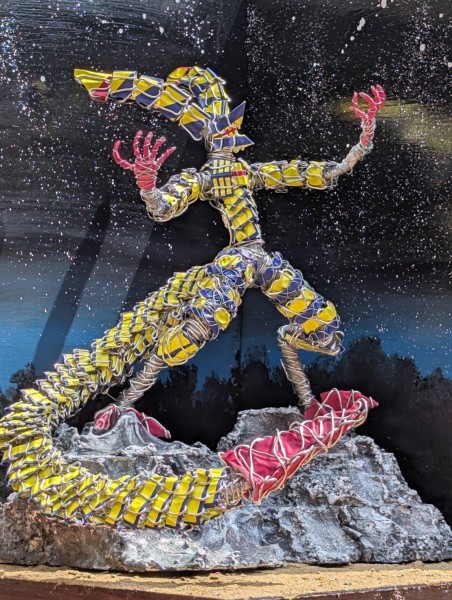

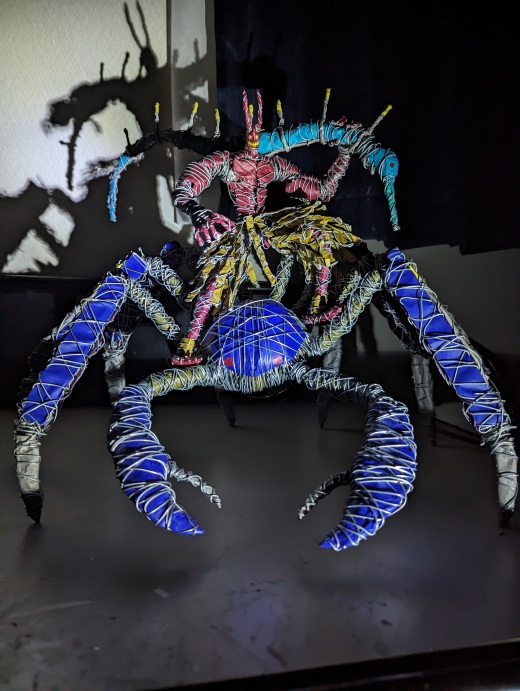

A.アルミホイルや折り紙、針金を用いた独自の技法で制作しました。アルミホイルで骨組みを作り、その上に様々な色の折り紙を巻いてから針金で固定することで関節が可動する人形を作ることができます。

また、人形の指に針金を巻き付け、関節を作ることで手に道具を掴ませたり、上顎と下顎のパーツを別々に取り付けることで口を開閉させるような構造にすることができます。

一本の針金から作品を制作するワイヤーアートと似ていますが、私の技法での針金はあくまで可動する関節の役割で造形のメインはアルミと折り紙という点が私の技法の主な特徴だと思われます。

Q.第67回秋田県美術展覧会『入選』おめでとうございます。

A.ありがとうございます。入選は非常に嬉しいですが、もう少し上の賞を取りたかったのが本音です。今回のカテゴリーは「彫刻」部門でしたが、私の作品は「造形」にあたるので仕方がないと思っています。

Q.作品のタイトル「センス・オブ・ワンダー」には、どんな想いが込められていますか。

A.作品タイトルには、アメリカの作家であるレイチェル・カーソンの著書「センス・オブ・ワンダー」の題名を参考にしました。

「センス・オブ・ワンダー」は自然など、自分が目にしたものや触れたものに神秘や不思議を感じ、驚いたり感動したりする歓声、SF作品を読んだあとのような不思議な感覚のことと言われています。

私が今回の自分の作品タイトルを「センス・オブ・ワンダー」に決めた理由は、自分の作る立体作品に自然の要素を取り入れることで、私の作品を見た人がセンス・オブ・ワンダーを感じて、大人になるにつれてやってくる倦怠や幻滅を癒してほしいと強く思ったからです。

Q.作品を制作される際は、「テーマや作品に込める想い」を考えることと、実際の制作作業のどちらを先に行われますか?

A.今回、出品した作品は「センス・オブ・ワンダー」という著書に興味を持ち明確なテーマの元に制作しましたが、普段はテーマや思いを考えずに先に制作することから始めています。

私にとって制作することは、小さい子どもが砂遊びをしたり粘土で遊んでいる感覚に似ていると思います。評価されることを意識せず、手で形を変える感覚を楽しみ、自分の思う理想の造形を思い浮かべながら制作しています。

あえてテーマを決めずに制作することで今よりも頭の中が混沌としていた子どもの自分から想像力を分けてもらえるように思います。

Q.どんな素材や技法を使って制作しましたか。

A.アルミホイルや折り紙、針金を用いた独自の技法で制作しました。アルミホイルで骨組みを作り、その上に様々な色の折り紙を巻いてから針金で固定することで関節が可動する人形を作ることができます。

また、人形の指に針金を巻き付け、関節を作ることで手に道具を掴ませたり、上顎と下顎のパーツを別々に取り付けることで口を開閉させるような構造にすることができます。

一本の針金から作品を制作するワイヤーアートと似ていますが、私の技法での針金はあくまで可動する関節の役割で造形のメインはアルミと折り紙という点が私の技法の主な特徴だと思われます。

Q.美術や芸術に取り組むきっかけを教えてください。

A.たしか保育園に通っていた時だと思います。粘土で色んな動物や車など作ったり、紙を丸めて剣など作ったりしてたことが、単純に楽しく面白かったことを覚えています。その延長ですね。

Q.秋田県美術展覧会に出品しようと思ったきっかけは何ですか。

A.自分の作品を多くの人に見てもらいたいと思い出品しました。高校の時にも一度出品しましたが、当時の私はフェンシング部と美術部を兼部していたので今ほど時間に余裕がなかったので制作する時間を確保するのが大変でした。これからは作品を作る時間を大切にしていきたいと思います。

Q.『入選』と聞いたときの気持ちはどうでしたか。

A.今回出品した「センス・オブ・ワンダー」は立体を飾るジオラマも制作するなど自分としては新しい挑戦をこめた作品だったので、かなり悔しい思いをしました。しかし、今回の経験から自分の作品の価値を他人に委ねていたことに気づくことができました。思うような結果が出なかったとしても懸命に作った作品はそれだけで価値があると今なら思えます。今後、作品を出展する機会があったなら賞レースに躍起なることより自分の作る作品を理想に近づける努力をしていきます。そして作品はお母さんにプレゼントしました。母は「自分にない才能があることが素晴らしい」と喜んでくれました。

A.たしか保育園に通っていた時だと思います。粘土で色んな動物や車など作ったり、紙を丸めて剣など作ったりしてたことが、単純に楽しく面白かったことを覚えています。その延長ですね。

Q.秋田県美術展覧会に出品しようと思ったきっかけは何ですか。

A.自分の作品を多くの人に見てもらいたいと思い出品しました。高校の時にも一度出品しましたが、当時の私はフェンシング部と美術部を兼部していたので今ほど時間に余裕がなかったので制作する時間を確保するのが大変でした。これからは作品を作る時間を大切にしていきたいと思います。

Q.『入選』と聞いたときの気持ちはどうでしたか。

A.今回出品した「センス・オブ・ワンダー」は立体を飾るジオラマも制作するなど自分としては新しい挑戦をこめた作品だったので、かなり悔しい思いをしました。しかし、今回の経験から自分の作品の価値を他人に委ねていたことに気づくことができました。思うような結果が出なかったとしても懸命に作った作品はそれだけで価値があると今なら思えます。今後、作品を出展する機会があったなら賞レースに躍起なることより自分の作る作品を理想に近づける努力をしていきます。そして作品はお母さんにプレゼントしました。母は「自分にない才能があることが素晴らしい」と喜んでくれました。

Q.サークル「絵を描く会」では普段どんな活動をしていますか?

A. 普段は臨床美術に関する絵を描いたり、自分の作品を制作したりしています。最近は国見祭での教室を使ったゲームの企画書を制作したり、用意する景品のデザインや材料を考えることが多いです。

Q. 今後は、どんな作品に挑戦したいですか。

A. デザインをそのまま活かしつつ、耐久力を上げることに挑戦したいと思っています。現在私は、国見祭の「絵を描く会」の教室企画で提供する景品に自分の作品を採用したいと思っているのですが、制作過程で折り紙を使うため景品にするには耐久性が足りません。そのため、着色したブリキ、アルミ板などに置き換えて制作できないか試していきたいと思っています。

Q. 将来の夢や目標について、教えてください。

A.作品を作っていく時間はこれからも持ち続けたいと考えます。それが将来につながるかは分かりませんが、造形への思いは大切にしていきたいです。また、夢は作品を量産する体制を整え、ハンドメイド販売サイトやフリマサイトで販売したいと考えています。

Q. 東北福祉大学に入学したきっかけを教えてください。

A. 両親も兄も福祉大出身なので、高校生の時の進路指導でさまざまな大学の情報を目にした時、特に親しみを感じることのできる大学でした。

小学4年生の時に認知症サポーター養成講座を受講し、その後も親が認知症カフェの運営に関わっていたのでクリスマス会などのイベントの時に、認知症の方たちとゲームをしたり、お茶を飲んでのんびりするという体験も「福祉を学ぶ」ということに興味を持ったきっかけであると思います。

「地域社会に密着し、共に歩む大学」ということも入学を決めるきっかけになりました。これからの福祉は専門的な知識はもちろん、地域に出向いてその土地の方々とコミュニケーションをとったうえで暮らしている本人の声を生かした地域づくりが大切だと考えます。

地域社会や国際社会の発展に貢献できるように、作品づくり同様、大学での学びの時間もしっかり取り組んでいきたいと思っています。

A. 普段は臨床美術に関する絵を描いたり、自分の作品を制作したりしています。最近は国見祭での教室を使ったゲームの企画書を制作したり、用意する景品のデザインや材料を考えることが多いです。

Q. 今後は、どんな作品に挑戦したいですか。

A. デザインをそのまま活かしつつ、耐久力を上げることに挑戦したいと思っています。現在私は、国見祭の「絵を描く会」の教室企画で提供する景品に自分の作品を採用したいと思っているのですが、制作過程で折り紙を使うため景品にするには耐久性が足りません。そのため、着色したブリキ、アルミ板などに置き換えて制作できないか試していきたいと思っています。

Q. 将来の夢や目標について、教えてください。

A.作品を作っていく時間はこれからも持ち続けたいと考えます。それが将来につながるかは分かりませんが、造形への思いは大切にしていきたいです。また、夢は作品を量産する体制を整え、ハンドメイド販売サイトやフリマサイトで販売したいと考えています。

Q. 東北福祉大学に入学したきっかけを教えてください。

A. 両親も兄も福祉大出身なので、高校生の時の進路指導でさまざまな大学の情報を目にした時、特に親しみを感じることのできる大学でした。

小学4年生の時に認知症サポーター養成講座を受講し、その後も親が認知症カフェの運営に関わっていたのでクリスマス会などのイベントの時に、認知症の方たちとゲームをしたり、お茶を飲んでのんびりするという体験も「福祉を学ぶ」ということに興味を持ったきっかけであると思います。

「地域社会に密着し、共に歩む大学」ということも入学を決めるきっかけになりました。これからの福祉は専門的な知識はもちろん、地域に出向いてその土地の方々とコミュニケーションをとったうえで暮らしている本人の声を生かした地域づくりが大切だと考えます。

地域社会や国際社会の発展に貢献できるように、作品づくり同様、大学での学びの時間もしっかり取り組んでいきたいと思っています。

この記事に関するお問い合わせ

- 広報部PR課広報担当

- 住所:〒981-8522 宮城県仙台市青葉区国見1−8−1

- TEL:022-717-3345

- FAX:022-233-3113

- E-Mail:koho@tfu.ac.jp