2021/11/25 保育士・幼稚園課程

保育実習指導Ⅱ

11月25日(木)6限の保育実習指導Ⅱでは、「保育現場における安全管理の実際」と題して、山崎敦子先生による対面授業の形式での講義が行われました。

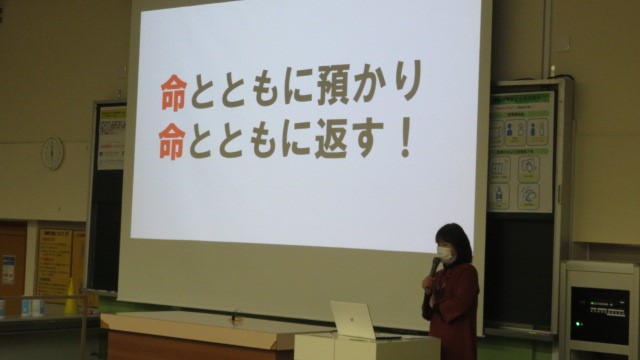

まず、映像を見る前に山﨑先生より「命とともに預かり 命とともに返す」というお話がありました。「保育者は、預かったままの子どもの姿で、保護者の元へ子どもを帰さなければなりません。園で起きた事故は、子どもの不注意であったとしても、園の責任になります」、「命より大切なものはありません」と「安全」に対する考えの重さを再認識させていただきました。

まず、映像を見る前に山﨑先生より「命とともに預かり 命とともに返す」というお話がありました。「保育者は、預かったままの子どもの姿で、保護者の元へ子どもを帰さなければなりません。園で起きた事故は、子どもの不注意であったとしても、園の責任になります」、「命より大切なものはありません」と「安全」に対する考えの重さを再認識させていただきました。

□視聴映像について□

提供元:みのり認定こども園様

レイモンドこども園様

【場面1】避難訓練

【場面2】園外活動時

【場面3】午睡時

本日の映像演習の流れは以下のようになっております。

①各場面の映像を視聴しながら、気づいたことをワークシートに記入

②気づいたことを周りの人と共有する

③山崎先生に指名された人が意見を発表し、全体へ共有する

④山崎先生に解説をしていただく

【場面1】避難訓練:2歳児が地震の避難訓練を行っている映像

◎学生の意見

・子どもへ焦らず落ち着いて言葉をかけていた

・保育者で役割分担をして、素早く行っていた(子どもを誘導する人、AEDを持つ人等)

・外に子どもを集合させる場面で、扉の前や部屋の隅など子どもの動線を予測して保育者がいた

・靴は履き替えずに、まずは避難を優先させていた

・子どもを避難させた後、残っている人がいないか、再度中に入り確認していた

・中で机の下敷きになった職員を発見した職員が周りに伝え、素早く救助していた

◎山崎先生の解説

・地震で揺れているときはいすや机などで頭を守ること

・揺れがおさまったらまずは子どもを集めて避難させること(※「おかしも」が大切)

→予め、どこに集めると安全なのか確認しておくこと

・何回も人数を確認して把握すること

→朝の時点で出席数と欠席数を把握しておくことが大切

★火事の場合…口をハンカチで覆って速やかに外に出ること。

→その際にはまずは集めて保育者が先頭に子どもが落ち着けるように外に出る

※「おかしも」とは…

おさない・かけない・しゃべらない・もどらない・なかないの略のこと

【場面2】園外活動時:2・3歳児がそれぞれの園外活動の移動の映像

◎学生の意見

・人数確認をしてから出発していた

・出発前に「手を離さないよ」「前の人の頭をみて」などと言葉で確認し、出発後も何回も注意喚起していた。

・保育者が常に列の前後いて、横にいた保育者は車道側を歩いていた

・新しい道は一旦止まって安全を確認してから進んでいた

・信号を渡る際には一気に渡らず人数を分けて、余裕をもって渡れるようにしていた

・一つひとつの動きを流さないで連携をとって行っていた

◎山崎先生の解説

・出発するとき、必ず2人1組で手を繋いでもらう

・保育者の立ち位置は列の前後と真ん中で、真ん中に入る人は全体を見て動けるにする

・人数確認は移動する度に行う

・歩道を歩くときは出来るだけ壁にくっついて歩かせること

・信号機のない横断歩道は2~3m離れて待つ

・点滅信号になったら渡らず、渡り切れない場合は分かれて待つこと

【場面3】午睡時:0から2歳児の午睡時の保育者の動きや子どもの様子の映像

◎学生の意見

・うつ伏せ防止センサーを取り付けていた(0歳児)

・布団を脇のところまでで、顔にかかってしまうことのないようにしていた(0歳児)

・タイマーで10分図り、鳴る度に子ども一人一人の呼吸を確認していた(1歳児)

・うつ伏せになっている子どもを仰向けに直していた(1・2歳児)

・保育者は子どもが見えるところで連絡帳記入等を行っていた(0〜2歳児)

◎山崎先生の解説

・うつ伏せ防止センサーなどICTを利活用してデジタル化・合理化する園もあれば、紙に記載したり手書きを大切にするアナログ文化の園もある

・基本向けに寝せる

・掛け布団は顔にかからないように、脇から下にかける

・掛け布団は軽め、敷布団は固めのものを使用

・子どもの顔色がわかるようにカーテンは開けて真っ暗にしない

・保育者は子どもが見えるところで仕事をする

提供元:みのり認定こども園様

レイモンドこども園様

【場面1】避難訓練

【場面2】園外活動時

【場面3】午睡時

本日の映像演習の流れは以下のようになっております。

①各場面の映像を視聴しながら、気づいたことをワークシートに記入

②気づいたことを周りの人と共有する

③山崎先生に指名された人が意見を発表し、全体へ共有する

④山崎先生に解説をしていただく

【場面1】避難訓練:2歳児が地震の避難訓練を行っている映像

◎学生の意見

・子どもへ焦らず落ち着いて言葉をかけていた

・保育者で役割分担をして、素早く行っていた(子どもを誘導する人、AEDを持つ人等)

・外に子どもを集合させる場面で、扉の前や部屋の隅など子どもの動線を予測して保育者がいた

・靴は履き替えずに、まずは避難を優先させていた

・子どもを避難させた後、残っている人がいないか、再度中に入り確認していた

・中で机の下敷きになった職員を発見した職員が周りに伝え、素早く救助していた

◎山崎先生の解説

・地震で揺れているときはいすや机などで頭を守ること

・揺れがおさまったらまずは子どもを集めて避難させること(※「おかしも」が大切)

→予め、どこに集めると安全なのか確認しておくこと

・何回も人数を確認して把握すること

→朝の時点で出席数と欠席数を把握しておくことが大切

★火事の場合…口をハンカチで覆って速やかに外に出ること。

→その際にはまずは集めて保育者が先頭に子どもが落ち着けるように外に出る

※「おかしも」とは…

おさない・かけない・しゃべらない・もどらない・なかないの略のこと

【場面2】園外活動時:2・3歳児がそれぞれの園外活動の移動の映像

◎学生の意見

・人数確認をしてから出発していた

・出発前に「手を離さないよ」「前の人の頭をみて」などと言葉で確認し、出発後も何回も注意喚起していた。

・保育者が常に列の前後いて、横にいた保育者は車道側を歩いていた

・新しい道は一旦止まって安全を確認してから進んでいた

・信号を渡る際には一気に渡らず人数を分けて、余裕をもって渡れるようにしていた

・一つひとつの動きを流さないで連携をとって行っていた

◎山崎先生の解説

・出発するとき、必ず2人1組で手を繋いでもらう

・保育者の立ち位置は列の前後と真ん中で、真ん中に入る人は全体を見て動けるにする

・人数確認は移動する度に行う

・歩道を歩くときは出来るだけ壁にくっついて歩かせること

・信号機のない横断歩道は2~3m離れて待つ

・点滅信号になったら渡らず、渡り切れない場合は分かれて待つこと

【場面3】午睡時:0から2歳児の午睡時の保育者の動きや子どもの様子の映像

◎学生の意見

・うつ伏せ防止センサーを取り付けていた(0歳児)

・布団を脇のところまでで、顔にかかってしまうことのないようにしていた(0歳児)

・タイマーで10分図り、鳴る度に子ども一人一人の呼吸を確認していた(1歳児)

・うつ伏せになっている子どもを仰向けに直していた(1・2歳児)

・保育者は子どもが見えるところで連絡帳記入等を行っていた(0〜2歳児)

◎山崎先生の解説

・うつ伏せ防止センサーなどICTを利活用してデジタル化・合理化する園もあれば、紙に記載したり手書きを大切にするアナログ文化の園もある

・基本向けに寝せる

・掛け布団は顔にかからないように、脇から下にかける

・掛け布団は軽め、敷布団は固めのものを使用

・子どもの顔色がわかるようにカーテンは開けて真っ暗にしない

・保育者は子どもが見えるところで仕事をする

以上が本日の内容になります。

今まで講義などで安全管理について勉強してきましたが、保育現場での実際の様子を映像で見たことでよりその重要性を学べたのではないでしょうか。保育者が何に気をつけて行っているのかを学んだことで、その責任の重さを感じつつ、改めて身が引き締まったのではないかと思います。

来週も引き続き映像演習がありますが、現場に出たときに必要な学びですので、頑張っていきましょう!

記事担当:大槻優希子、森麻尋、島貫莉花子

今まで講義などで安全管理について勉強してきましたが、保育現場での実際の様子を映像で見たことでよりその重要性を学べたのではないでしょうか。保育者が何に気をつけて行っているのかを学んだことで、その責任の重さを感じつつ、改めて身が引き締まったのではないかと思います。

来週も引き続き映像演習がありますが、現場に出たときに必要な学びですので、頑張っていきましょう!

記事担当:大槻優希子、森麻尋、島貫莉花子