総合福祉学部福祉心理学科

産学官連携 おふろ部の紹介

東北福祉大学が取り組んでいる産学官連携として、おふろ部の活動を紹介します。

Q. はじめに、おふろ部の概要と始まったきっかけを教えてください。

おふろ部は、おふろを「持続可能な文化として継続していくための情報発信をする」ことを目的とした産学官連携プロジェクトです。湯まわり設備メーカーである株式会社ノーリツと、神戸市水道局と神戸女子大学が連携し、2016年に「おふろ部」の活動がスタートし、現在、全国で13大学と7自治体が参加しています。

私たちの大学では、「自利・利他円満」を理念に掲げ、福祉、心理、教育、医療など様々な分野の学びをもとに、人々や社会のウェルビーイングの実現を目指す人材を養成しています。仙台市水道局の皆さまに「おふろ部」の活動をご紹介いただいた際、本学の教育理念と深く共鳴するものがあると感じました。例えば、入浴には健康を守り、心をリラックスさせる効果があります。さらに、お年寄りや身体が不自由な方にとって、お風呂は単なる生活習慣ではなく、生活の質を向上させる大切な役割を果たしています。また、銭湯は地域の人々が集い、交流する場として機能し、地域コミュニティを支える存在でもあります。

本学の学生にとって、「おふろ部」の活動への参加は、人や社会のウェルビーイングについて考える貴重な学びの場となる可能性があります。このような考えのもと、東北福祉大学は2020年1月に株式会社ノーリツ・仙台市水道局と「『おふろ部』に関する連携協定」を締結し、おふろ部に入部しました。当初は、福祉心理学科と保健看護学科の学生らが参加し、ラジオ出演なども行いました。コロナ禍で始まったためなかなか活動を広げることができない時期が続きましたが、少しずつ活動範囲が広がってきています。

私たちの大学では、「自利・利他円満」を理念に掲げ、福祉、心理、教育、医療など様々な分野の学びをもとに、人々や社会のウェルビーイングの実現を目指す人材を養成しています。仙台市水道局の皆さまに「おふろ部」の活動をご紹介いただいた際、本学の教育理念と深く共鳴するものがあると感じました。例えば、入浴には健康を守り、心をリラックスさせる効果があります。さらに、お年寄りや身体が不自由な方にとって、お風呂は単なる生活習慣ではなく、生活の質を向上させる大切な役割を果たしています。また、銭湯は地域の人々が集い、交流する場として機能し、地域コミュニティを支える存在でもあります。

本学の学生にとって、「おふろ部」の活動への参加は、人や社会のウェルビーイングについて考える貴重な学びの場となる可能性があります。このような考えのもと、東北福祉大学は2020年1月に株式会社ノーリツ・仙台市水道局と「『おふろ部』に関する連携協定」を締結し、おふろ部に入部しました。当初は、福祉心理学科と保健看護学科の学生らが参加し、ラジオ出演なども行いました。コロナ禍で始まったためなかなか活動を広げることができない時期が続きましたが、少しずつ活動範囲が広がってきています。

Q. 具体的にはどのような活動をしているのでしょうか?

中心的な活動は、おふろにまつわる記事を書いておふろ部のWebサイト(https://ofurobu.com/)で発信することです。良い記事を書くために、毎年、「情報の伝え方」のワークショップが開催されます。本学では夏に開催しており、そこで学んだ学生たちがライターとなって、おふろや水道、SDGs(持続可能な開発目標)、ウェルビーイングにまつわるたくさんの記事を書いています。

水道局さんと連携していますので、仙台市の水道についても学びます。最近のニュースで知られるようになったように、全国の水道管や下水管は設置されてから長い年月が経過しており、交換が必要な時期が迫ってきています。そのような水道に関する現状について、水道局の方から直接お話を伺う機会もあります。

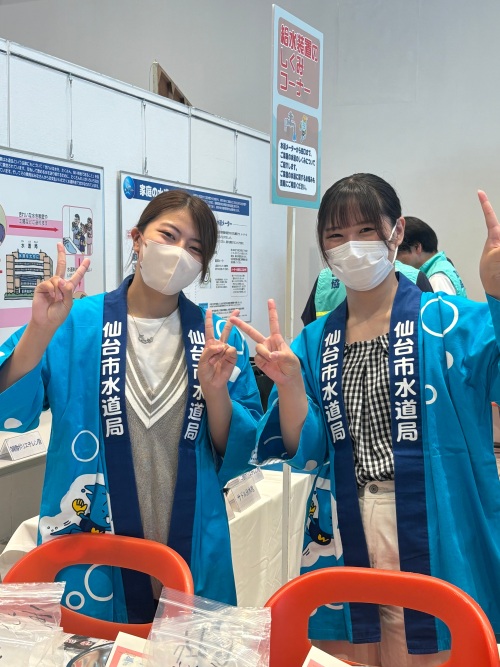

また、仙台市水道局と本学が協力して行う活動として、仙台市水道局主催のイベントへの参加や、本学の国見祭への出店などがあります。このようなイベントでは、おふろ部の活動を紹介するほか、バスボムづくり体験を開催しています。昨年度・今年度の国見祭では、200人の方たちがバスボムづくりを体験されました。会場はバスボムのいい香りに包まれ、みなさん楽しんで作ってくださっていました。

水道局さんと連携していますので、仙台市の水道についても学びます。最近のニュースで知られるようになったように、全国の水道管や下水管は設置されてから長い年月が経過しており、交換が必要な時期が迫ってきています。そのような水道に関する現状について、水道局の方から直接お話を伺う機会もあります。

また、仙台市水道局と本学が協力して行う活動として、仙台市水道局主催のイベントへの参加や、本学の国見祭への出店などがあります。このようなイベントでは、おふろ部の活動を紹介するほか、バスボムづくり体験を開催しています。昨年度・今年度の国見祭では、200人の方たちがバスボムづくりを体験されました。会場はバスボムのいい香りに包まれ、みなさん楽しんで作ってくださっていました。

Q. おふろ部の活動を通して、学生たちはどのような力を身に付けることができるのでしょうか?

おふろ部はどの学科の学生も入部できます。現在は福祉心理学科、福祉行政学科、情報福祉マネジメント学科、保健看護学科の学生11名が活動しています。

おふろ部の活動に参加することで、学生はさまざまな貴重な経験を積むことができます。例えば、電通をはじめとする企業の第一線で活躍する方々から直接ウェブ記事の書き方を学ぶことで、文章力を磨くことができます。また、記事を書くために、自ら調べることで、社会の様々な問題を自分事として考える姿勢も身についているのではないでしょうか。

おふろ部には、全国の大学が参加しているので、他大学の学生と交流することができます。交流を通して新しい視点に触れ、異なる考え方を知ることができます。また、行政や企業の方と一緒にイベントに関わる経験を通じて、計画の立案や、様々な背景を持つ人たちとコミュニケーションする力を養うこともできます。活動を通して、見識を広げ、社会人としての基礎力を育むことができるのは、この活動の魅力のひとつだと思います。

毎年、アクセス数の多い人気の記事を書いたライターは、全国のおふろ部ライターが集まるイベントに招待されます。今年度も本学の学生3名が招待され、表彰されました。みなさん、「記事を書くのが楽しい!」と話しており、自分の書いた記事が多くの人に読まれることが、大きなやりがいにつながっているようです。

おふろ部の活動に参加することで、学生はさまざまな貴重な経験を積むことができます。例えば、電通をはじめとする企業の第一線で活躍する方々から直接ウェブ記事の書き方を学ぶことで、文章力を磨くことができます。また、記事を書くために、自ら調べることで、社会の様々な問題を自分事として考える姿勢も身についているのではないでしょうか。

おふろ部には、全国の大学が参加しているので、他大学の学生と交流することができます。交流を通して新しい視点に触れ、異なる考え方を知ることができます。また、行政や企業の方と一緒にイベントに関わる経験を通じて、計画の立案や、様々な背景を持つ人たちとコミュニケーションする力を養うこともできます。活動を通して、見識を広げ、社会人としての基礎力を育むことができるのは、この活動の魅力のひとつだと思います。

毎年、アクセス数の多い人気の記事を書いたライターは、全国のおふろ部ライターが集まるイベントに招待されます。今年度も本学の学生3名が招待され、表彰されました。みなさん、「記事を書くのが楽しい!」と話しており、自分の書いた記事が多くの人に読まれることが、大きなやりがいにつながっているようです。

Q. おふろ部の活動を行う上で、課題はありますか?

他大学ではゼミ単位で活動している例も見られますが、本学では「おふろ部」への参加は学生の自主的な判断に委ねられています。そのため、活動を知ってもらい、多くの学生に参加してもらう方法を検討する必要があると思っています。どの学科の学生も、それぞれ忙しい時期があるため、定期的に集まったりイベントに参加したりする人数が少なくなってしまうことがあります。もう少しメンバーが増えると、もっと活動しやすくなり、学生中心の企画もできるのではないかと思います。

また、参加している学生が継続的に記事を配信し、イベント活動に参加できるような体制を作ることも課題です。学業やアルバイトとの両立が難しくなることもあるため、負担が大きくなりすぎないような工夫が必要だと思っています。

また、参加している学生が継続的に記事を配信し、イベント活動に参加できるような体制を作ることも課題です。学業やアルバイトとの両立が難しくなることもあるため、負担が大きくなりすぎないような工夫が必要だと思っています。

Q. これからのおふろ部の活動の目標について教えてください。

仙台市水道局さんと連携している活動ですので、もっと水道にまつわる学びや活動もしていければ良いのではないかと考えています。たとえば、仙台市の水の源になっているダムや水道施設も見学できるとよいかもしれません。また、現在4学科の学生が参加していますが、他の学科にも広がると良いと思っています。学生がウェルビーイングや、自分の専門分野に合わせた企画や記事の作成ができるようになるのも楽しみです。産学官連携の強みを生かして、地域の方々のウェルビーイングを高めるような活動として、何ができるのかをさらに考えていきたいと思っています。

Q. おふろ部の活動は、将来的に社会や世の中にどのように貢献できるのでしょうか?

日本に住む私たちは日常的に水道を使い、お風呂に入ることができます。お風呂に入ることは身体的・心理的な健康に深く関わっています。社会インフラの整備という視点から見れば、水道は私たちの暮らしを支え、社会全体のウェルビーイングとも結びついています。「おふろ部」の活動は、単なる情報発信にとどまらず、関わる人々の健康意識やウェルビーイングへの理解を深める機会となっています。また、この活動を通じて、水や健康、ウェルビーイングに関心を持つ地域の方々が増え、交流が生まれることで、より豊かな共生社会の実現につながるかもしれません。産学官、地域の方々が一緒になって、「おふろ」をきっかけに、人と社会のつながりを見つめ直すーそんな活動ができればと思っています。

※掲載内容は2025年4月時点の内容です。

※掲載内容は2025年4月時点の内容です。

2024年度の活動内容

5月 2024おふろ部 キックオフミーティング

8月 ウェブ記事作成ワークショップ(電通様など)

8月 仙台市水道局主催「水道フェア2024」にバスボム作りワークショップ

10月 国見祭でバスボム作りや活動紹介のブースを出展

10月 おふろ部サミットin大阪

2月 おふろ部冬の感謝祭&OBOG会in名古屋

3月 2024おふろ部 活動振り返りミーティング

※記事の執筆と掲載は年間を通して行っています。

2024年は15本の学生ライターが執筆した記事が掲載され、表彰されました。

8月 ウェブ記事作成ワークショップ(電通様など)

8月 仙台市水道局主催「水道フェア2024」にバスボム作りワークショップ

10月 国見祭でバスボム作りや活動紹介のブースを出展

10月 おふろ部サミットin大阪

2月 おふろ部冬の感謝祭&OBOG会in名古屋

3月 2024おふろ部 活動振り返りミーティング

※記事の執筆と掲載は年間を通して行っています。

2024年は15本の学生ライターが執筆した記事が掲載され、表彰されました。